Памятные даты второй декады февраля 2020 года.

ЦК ГФ продолжает проект «Памятные даты». В новостной ленте за 11 февраля 2020 года мы публикуем информацию о датах второй декады текущего месяца.

11 февраля - Всемирный день больного (Учрежден в 1992 г. Папой Римским Иоанном Павлом II.)

11 февраля - Всемирный день безопасного Интернета (второй вторник февраля) (Учрежден в январе 2004 г.)

11 февраля - 145 лет со дня рождения русского и советского актера театра и кино Василия Ивановича Качалова (Шверубовича) (1875–1948). Русский и советский актёр, мастер художественного слова, педагог. Один из ведущих актёров Московского Художественного театра на протяжении многих лет. Народный артист СССР. Родился в Вильне Виленской губернии Российской империи (ныне Вильнюс, Литва), в семье православного священника Иоанна Шверубовича, принадлежавшего к белорусской шляхте. Учился в 1-й Виленской гимназии одновременно с Феликсом Дзержинским, Борисом Горевым и Константином Галковским. Уже тогда приобрёл репутацию декламатора и актёра, участвуя в любительских спектаклях. Одним из его коронных номеров было исполнение монолога Чацкого. Любил петь гимны своего дяди Хрисанфа, исполняя их с карикатурно-белорусским акцентом. Сам он только по окончании гимназии с трудом избавился от этого акцента. В 1893 году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где играл в драматическом студенческом кружке под руководством Владимира Давыдова. В 1896 году на студенческих каникулах играл вместе с Верой Комиссаржевской в спектакле по пьесе Германа Зудермана «Бой бабочек». Позднее выступал в Вильне и Ковно на гастролях Московского художественного театра. В 1896 году стал актёром петербургского Театра Литературно-артистического общества, фактическим владельцем которого был Алексей Суворин, владелец и редактор газеты «Новое время». По одной из версий, именно Суворин придумал сценический псевдоним «Качалов». Летом 1897 года участвовал в гастрольной поездке Василия Далматова, исполняя крупные роли, например, Бориса Годунова в «Смерти Иоанна Грозного» по Алексею Толстому. В 1897—1900 годах выступал в Казани и Саратове в « Казанско -Саратовском товариществе актёров» под руководством Михаила Бородая. В 1900 году был принят в труппу Московского Художественного театра, где дебютировал в роли Берендея в «Снегурочке» Островского. Поначалу довольствовался эпизодическими ролями, чуть позже уже дублировал Константина Станиславского в ролях Тригорина и Вершинина в пьесах Чехова«Чайка» и «Три сестры». В течение нескольких лет стал одним из ведущих актёров театра. Уже в 1905 году в одном из писем Станиславский писал, что как актёр он был вынужден уступить первенство Качалову. Среди его лучших работ дореволюционного периода были чеховские Тузенбах, Петя Трофимов и Иванов, а также Барон в пьесе Горького «На дне», Иван Карамазов и Николай Ставрогин в инсценировках романов Достоевского. Увлечённый поисками Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, актёр не раз отклонял приглашения на императорскую сцену. Как писала Инна Соловьёва: «Обладая неотразимым сценическим обаянием, чарующим голосом и всеми данными, чтобы первенствовать в традиционном амплуа героя-любовника, обладая также точным юмором и мастерством характерности, обладая — наконец — той нервной тонкостью, обостренностью интеллекта, способностью жить на сцене философской проблемой, которые делали его идеальным исполнителем ролей недавно возникшего амплуа „героя-неврастеника“, Качалов всю жизнь совершенствовал в себе нечто иное: совершенствовал своё мастерство артиста „театра живого человека“, который строили создатели МХТ». Преподавал в драматической студии на Пречистенских рабочих курсах. В Москве вёл активную богемную жизнь «серебряного века». В рассказе Ивана Бунина «Чистый понедельник» карикатурно изображён пьяный Качалов «с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос». Сергею Есенину принадлежит известное стихотворение «Собаке Качалова», начинающееся строками: «Дай, Джим, на счастье лапу мне…». Дружил с Анатолием Мариенгофом; в его биографичных романах «Роман без вранья» и «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» много написано о Василии Качалове и его семье, окружении. Дружба с Марией Андреевой привела к тому, что на адрес Качалова из-за границы стали приходить директивные письма для МК РСДРП, а от его имени шли за рубеж материалы для «Искры». По театральным делам близко сошёлся и был дружен с миллионером Николаем Тарасовым. В 1919—1922 годах после Октябрьской революции с группой артистов гастролировал по Югу России, затем в Болгарии, Югославии, Австрии, Чехии, Германии, Дании и Швеции. Во время гастролей по Югу России, переезжая за отступающими частями Белой армии оказался в Екатеринославе, где случайно нашёлся его сын, служивший у белых. Больного тифом сына едва спасли: Мать, которая всю ночь сидела около меня, заметила, что я очень вспотел, градусник показал, что у меня 35 с чем-то. Тогда она накапала мне двадцать пять — тридцать капель и дала выпить. При всей своей слабости я почувствовал, что выпил что-то не то. Оказалось, что мать дала мне принять сильный раствор карболки. Началась, конечно, паника. Весь дом принимал во мне то или иное участие: несли молоко, искали врача, бегали в аптеку, только отец был как-то странно, напряжённо спокоен. Когда мать, которая была, конечно, в самом невероятном отчаянии, бросилась к нему с исступлённым воплем: «Что делать?» — он сказал с неожиданным уверенным самообладанием: «Пойми ты: чтобы мать ждала с фронта сына, о котором несколько месяцев ничего не знала, и чтобы она в первую же ночь его отравила… это такая безвкусная мелодрама, которой быть не может. Этого не может быть». И мать успокоилась. В 1922—1924 годах с труппой МХАТ, возглавляемой Станиславским, выступал в Европе и в Америке. С 1924 года работал в Москве. Всего сыграл 55 ролей. Значительное место в творчестве Качалова занимала деятельность на эстраде, работа на радио, записи произведений поэзии (Сергея Есенина, Эдуарда Багрицкого и других) и прозы для граммофонных пластинок. Он создал особый жанр эстрадного исполнения драматических произведений — «монтажи», в которых играл по несколько ролей. По воспоминаниям сына, имел немалый рост (1 м 85 см), но был худ, бледен, брит, близорук, узкоплеч сравнительно с гигантами — старшими братьями. Скончался 30 сентября 1948 года от рака легкого в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

12 февраля — 100 лет со дня рождения русского историка, писателя, автора научно-популярных книг Анатолия Семёновича Варшавского (1920–1990). Русский советский писатель- фантаст, историк, автор научно-популярных книг. Анатолий Варшавский, прирожденный популяризатор науки, писал только о том, что ему самому было интересно. И при этом старался ничего не упрощать, не «популяризировать», а просто рассказывал о занятных вещах, рассчитывая на неглупого читателя-собеседника. На того, кто хочет знать, как жили люди каменного века, или, к примеру, откуда в Америку пришли индейцы, или, когда и кем была изваяна Венера Милосская. Обо всем этом Анатолий Варшавский писал в своих книгах: «В начале всех начал» «Вначале были легенды», «Если раскопать холм», «Колумбы каменного века», «Пелика с ласточкой», «Следы на дне», «Судьбы шедевров». Работа писателя «В начале всех начал» посвящена проблеме, уходящей вглубь веков, и сейчас, как и в прошлом, являющейся одним из водоразделов между сторонниками двух непримиримых направлений: материализма и идеализма, науки и религии. И проблема эта теснейшим образом связана с основным вопросом философии: с вопросом о том, что первично – материя или сознание. Как появилась жизнь? Где? Когда? Каков был путь эволюции от начала формирования нашей планеты и до возникновения на ней современного мира живых существ? Это книга о свершениях, позволивших получить основополагающие результаты, убедительно свидетельствующие об успехах научного материализма; о поразительных открытиях последних лет, расширивших наши представления о происхождении жизни. Книга «Вначале были легенды» посвящена ряду крупнейших археологических находок последних десятилетий, сделанных на территории СССР – в Закавказье, на Урале, на Алтае, а также в Монголии, Сирии, Греции, в Средиземноморье и других местах, – находок, раскрывающих новые горизонты истории. «Пелика с ласточкой», состоящая из двенадцати документальных новелл, посвященных поискам и находкам в искусствоведении и одновременно удивительным приключениям и трагическим судьбам великих творений искусства. «Жемчужное ожерелье» рассказывает о мировых архитектурных памятниках, таких как Карфаген, Парфенон, Абу-Симбел, Венеция и Петродворец. Об их истории, о необходимости сохранения – ведь разрушения идут под действием сухого или влажного климата, ветра, воды, загрязнения атмосферы. Множество архитектурных памятников было уничтожено и повреждено во время войн. Поэтому работы по сохранению памятников искусства ведутся сейчас обширном фронтом во всем мире. Книга «Следы на дне» содержит семь документальных очерков. Они посвящены необычайным приключениям и удивительным свершениям аквалангистов и водолазов, подводных археологов и океанографов, геологов, геофизиков и географов, чьи исследования в последние годы привели к ряду выдающихся историко-географических открытий.

12 февраля - 105 лет со дня рождения русского и советского писателя Василия Николаевича Ажаева (1915–1968). Родился 30 января (12 февраля) 1915 года в деревне Сотское (ныне Талдомский район Московской области) в семье скорняка. Начал печататься в 1934 году. Дебютный рассказ «Пять лет жизни» напечатан в журнале «Смена». Почти сразу вслед за этим был репрессирован. Провел 2 года в лагерях, был досрочно освобождён. Остался вольнонаёмным рабочим на Дальнем Востоке. В 1939—1944 годах учился на заочном отделении Литературного института имени А. М. Горького. В 1948 году были опубликованы сборник рассказов «Золото», первый вариант романа «Далеко от Москвы» (в журнале «Дальний Восток»). Переработанный по предложению главного редактора журнала «Новый мир» К. М. Симонова, этот роман о строительстве на Дальнем Востоке нефтепровода в годы войны, когда враг стоял под Москвой, был издан в Москве. Роман получил Сталинскую премию первой степени (1949), был экранизирован (1950), в 1954 И. И. Дзержинский написал оперу на основе романа. Роман был переведен более чем на 20 языков. Член СП СССР с 1947 года. С 1954 года и до смерти Ажаев входил в правление СП СССР. Был главным редактором журнала «Советская литература», издававшегося на иностранных языках. В. Ажаев на конференции молодых авторов в Лейпциге, 1954 (второй слева). В 1961 году опубликовал повесть «Предисловие к жизни», в духе первого романа. В опубликованном лишь в 1988 году романе «Вагон» (1966) Ажаев, исходя из личного опыта, с иной мерой честности рассказывает о судьбе незаконно осужденного молодого политзаключенного. Жена И. Л. Любимова-Ажаева. Умер Василий Николаевич Ажаев 27 апреля 1968 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

12 февраля - 120 лет со дня рождения советского военачальника, маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982). Советский военачальник. Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. Главнокомандующий Группой советских войск в Германии, Командующий Киевским военным округом, Главнокомандующий Сухопутными войсками СССР, заместитель Министра обороны СССР, Начальник войск гражданской обороны СССР.

12 февраля - 155 лет со дня рождения русского купца, мецената, создателя частного литературно-театрального музея Алексея Александровича Бахрушина (1865–1929). Русский купец, потомственный почётный гражданин, мануфактур — советник, меценат, собиратель театральной старины, создатель частного литературно-театрального музея.

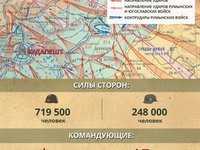

13 февраля - 75 лет Будапештской операции (1945 года). Стратегическая наступательная операция южного крыла советских войск в ходе Второй мировой войны в 1944−1945 годах. Проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов в период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Кроме того, наступление предполагало блокировку вражеских войск на Балканах.

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию)

14 февраля - День компьютерщика и программиста, Всемирный день компьютерщика (Приурочен к презентации первого компьютера ENIAC I в США 14.02.1946).

14 февраля — 165 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888)

14 февраля - 85 лет со дня рождения советского и молдавского поэта Григория Павловича Виеру (1935–2009)

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана. День памяти воинов-интернационалистов в России (Учрежден федеральным законом № 320-ФЗ от 29.11.2010. Приурочен к выводу советских войск из Афганистана 15.02.1989). Мировая прогрессивная общественность призывала Советский Союз вывести своих военных из Афганистана. Такие требования стали раздаваться и внутри самой страны. Переговоры длились долго и упорно. В апреле 1988 года была достигнута определенная ясность. В этот день в Швейцарии при непосредственном участии представителей Организации Объединенных Наций министры иностранных дел Пакистана и Афганистана подписали так называемые Женевские соглашения. Речь в них шла о том, чтобы окончательно урегулировать нестабильную ситуацию в Афганистане. По этим договоренностям Советскому Союзу предписывалось вывести ограниченный контингент своих войск в течение 9 месяцев.

Сам вывод войск начался в мае 1988 года. А окончательная дата завершения афганской войны наступила в 1989 году. 15 февраля — день вывода войск из Афганистана, день, когда последний советский солдат покинул территорию данной страны. Это знаменательная дата в истории нашего государства. Со своей стороны, Соединенные Штаты Америки и Пакистан, согласно Женевским договоренностям, должны были прекратить оказывать любую поддержку моджахедам. Правда, это условие все время нарушалось. Если раньше советское правительство делало основной упор на силовой вариант решения афганской проблемы, то после того, как к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, тактика была кардинально изменена. Политический вектор поменялся. Теперь во главу угла поставили политику национального примирения. В конце 1987 года лидером Афганистана стал Мохаммад Наджибулла. Он выработал весьма прогрессивную программу прекращения боевых действий. Предлагал перейти к диалогу и прекратить стрельбу, освободить из тюрем боевиков и тех, кто был противником режима. Он предлагал всем сторонам искать компромисс. Но оппозиция на такие уступки не пошла, моджахеды хотели воевать до победного конца. Хотя рядовые бойцы всячески поддерживали вариант перемирия. Они бросали оружие и с радостью возвращались к мирному труду.

Стоит отметить, что инициативы Наджибуллы совсем не радовали США и другие западные страны. Они были нацелены на продолжение боевых действий. Как рассказывает в своих воспоминаниях генерал-полковник Борис Громов, его подразделения только с июля по декабрь 1988 года перехватили 417 караванов с оружием. Они направлялись моджахедам из Пакистана и Ирана. Но все же здравый смысл восторжествовал, и решение о том, что советские войска должны уйти из Афганистана на родину, стало окончательным и бесповоротным. С тех пор ежегодно 15 февраля — День памяти воинов, погибших в афганской войне, отмечается на государственном уровне во всех республиках бывшего Советского Союза, граждане которых погибли в Афганистане. А потери в этой бессмысленной битве были немалыми. Более 15 тысяч наших ребят в самом расцвете сил погибли в Афганистане. При этом наибольшие потери понесла Советская Армия. Погибли на фронтах и пропали без вести 14 427 человек. Также числятся погибшими 576 человек, которые служили в Комитете государственной безопасности и 28 сотрудников Министерства внутренних дел. 15 февраля — День памяти об этих ребятах, о тех, кто встретил свой последний час на далекой афганской земле, кто так и не успел попрощаться со своими матерями и любимыми.

Многие военнослужащие вернулись с той войны с подорванным здоровьем. Как говорит официальная статистика, ранения, контузии и различные травмы получили более 53 тысяч человек. Они каждый год отмечают 15 февраля. День воина-интернационалиста — это возможность встретиться со своими однополчанами, с теми, с кем делили солдатский паек и укрывались от шквального огня в ущельях, с кем ходили в разведку и сражались против «духов».

Огромные потери в ходе этой войны несли и жители Афганистана. Официальной статистики по этому поводу до сих пор нет. Но, как говорят сами афганцы, за время военных действий погибли от пуль и снарядов сотни тысяч их соотечественников, многие пропали без вести. Но самое страшное — огромные потери среди мирного населения случились именно после того, как ушли наши войска. Сегодня в этой стране насчитывается около 800 тысяч инвалидов, которые получили увечья в ходе афганской войны. 15 февраля, День вывода войск из Афганистана, в России и других бывших союзных республиках отмечается как государственный праздник. Тем не менее, в 1989 году, при выводе войск, военное руководство испытывало большие трудности.

С одной стороны, всячески сопротивлялись моджахеды. Зная, что 15 февраля (день вывода советских войск) — дата окончательная, они активизировали военные действия. Они хотели показать всему миру, как бегут советские солдаты, как они бросают своих раненых и убитых. Они стреляли без разбора, чтобы доказать свое превосходство. С другой стороны, кабульское руководство прекрасно понимало, что без помощи советской армии стране придется очень туго, и тоже определенными действиями препятствовало выводу войск. Неоднозначно к идее вывести войска отнеслись некоторые общественные деятели и в самом Советском Союзе. Они считали, что после стольких лет войны нельзя было капитулировать и уходить без победы. Это приравнивалось к поражению. Как вспоминает Борис Громов, командующий 40-й армией в Афганистане, эта война была никому не нужна. Она не дала нашей стране абсолютно ничего, кроме колоссальных людских потерь и огромного горя. Эта дата — 15 февраля, День Афганистана, для нашей страны стала поистине трагической. Но в то же время в этот февральский день была поставлена окончательная точка в этой десятилетней войне.

15 февраля - 125 лет со дня основания первой музыкальной школы для детей в Москве — музыкального училища им. Е. и М. Гнесиных (1895 года). Музыкальное учебное заведение в Москве, готовящее по программам среднего профессионального образования. Основано в 1895 году, с 2011 года училище является структурным подразделением Российской академии музыки имени Гнесиных. В училище ведётся подготовка по инструментальному исполнительству, хоровому дирижированию, сольному и хоровому народному пению, вокальному искусству и по теории музыки. 1895 — Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных.

Путь училища им. Гнесиных – это славная история русского музыкального искусства. Все музыканты, окончившие училище, всегда с благодарностью вспоминают тех, кто был «велик сердцем», кто через всю жизнь пронес неугасимую любовь к музыке и постоянно думал о процветании музыкального образования в России. Этими удивительными людьми, начавшими великое и новое дело, были сестры Гнесины.

Центр Москвы, улица Поварская. На излучине Калининского проспекта и Поварской стоит маленькая церквушка Симеона Столпника. Улица – с причудливыми по архитектуре стиля модерн зданиями посольств, строгим классическим особняком Шереметевых, где А.С. Пушкин в 1828 году читал свою поэму «Полтава», и обычными зданиями, некоторые из которых известны тем, что в них когда-то бывали или жили И.А. Бунин, Ю.К. Балтрушайтис. Одним из немногих многоэтажных современных зданий, возвышающихся над всей Поварской, и является здание Училища им. Гнесиных. Хранительницей Училища и расположенной по соседству Российской Академии Музыки им. Гнесиных является Фигура Музы, радующаяся тому, что музыка звучит здесь всегда, лишь ненадолго замолкая в поздние вечерние и ночные часы. Это здание Училища было построено в 1974 году. А история Училища начинается с зимнего февральского дня 1895 год, когда на маленьком деревянном домике в Гагаринском переулке появилась вывеска: «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных». Во главе большой семьи Гнесиных, где было 12 детей (остались в живых 5 сестер и 4 брата), стояли Фабиан Осипович, человек образованный, горячо любящий музыку, и Белла Исаевна, яркая певица, ученица С. Монюшко. Старшие сестры Гнесины начали свое музыкальное образование в Ростове-на-Дону, а затем поступили в Московскую консерваторию, которую закончили по классу фортепиано в 1889 году (Евгения) и в 1893 году (Елена). В годы учения в консерватории сестры Гнесины общаются с талантливейшими музыкантами: С. Рахманиновым, А. Скрябиным, Ф. Бузони, В. Сафоновым. Тогда и уже после окончания консерватории сестры были организаторами музыкальных собраний, где звучала камерная музыка, обсуждались новые литературные и музыкальные произведения. Участниками их был А. Гречанинов и Вас. Калинников, Э. Розенов и И. Протопопов, Н. Метнер и А. Гольденвейзер. Все члены семьи Гнесиных славились необычайным гостеприимством, и в небольшой деревянный домик на Арбате, где тогда жило семейство Гнесиных, с радостью приходила молодежь. Когда на артистические вечеринки собирались музыканты, Елена Фабиановна готовила прекрасные глинтвейны и пироги. Однажды Елена Фабиановна приготовила вподарок С.В. Рахманинову, который был участником собраний в доме Гнесиных, подушку, где гладью вышила три ноты: ми, фа, соль – ее музыкальный автограф. Ответом стало музыкальное посвящение (три такта) С.Рахманинова, написанное на эти три ноты. Гнесины были частыми гостями в доме А. Скрябина, на письменном столе которого стояла лампа с игрушечной бумажной змеей вокруг абажура — подарок Елены Фабиановны.

Профессиональные интересы сестер (вслед за старшими в консерваторию вскоре поступили и младшие — Мария и Елизавета) определились еще в консерваторские годы. Ими стали проблемы музыкальной педагогики и музыкального образования. Эта область музыкального искусства не получила во второй половине ХIХ века должного развития, несмотря на то, что в 60-е — 80-е годы в России уже были открыты две консерватории, находившиеся в ведении РМО, около десяти школ и музыкальных классов, несколько училищ (1893 год — в Киеве и Харькове, 1897 год — Одесса). Силами передовых музыкантов России открывались народные университеты, филармонические общества, частные учебные заведения. Идею открытия музыкального училища поддержал учитель Евгении и Елены Гнесиных В. Сафонов – директор Московской консерватории, замечательный пианист, чей педагогический дар вдохновлял многих его учеников на занятия педагогикой. Влияние В. Сафонова на обеих сестер было очень значительным не только в формировании их пианизма, но и в общем культурном развитии, в выработке некоторых методических принципов, ставших в дальнейшем основой их деятельности. Пророческими оказались и слова профессора консерватории, талантливого музыкального критика, друга Н. Рубинштейна и П. Чайковского, Н. Кашкина: «Смело беритесь за дело и организовывайте школу, это очень подходит вашей дружной семье, имеющей такое исключительно удачное сочетание музыкально всесторонне образованных и одаренных личностей. Сперва у вас будет 30 учеников, потом 60, а затем – 100!». Сколько же сейчас учеников Гнесиных, гнесинцев, работающих по всему миру, продолжающих то великое дело, которое начали одаренные, горящие энтузиазмом молодые девушки-сестры!

Зачисление первой ученицы произошло 2/15 февраля. Принимали в училище и детей, и взрослых, многих учеников учили бесплатно. Первые ученики, среди которых были дети Скрябина, обучались у Елены, Евгении и Марии Гнесиных. Это были единственные преподаватели училища. Но с 1900 года, когда учеников стало больше, училище переехало на Собачью площадку, в дом № 5. В состав преподавателей вошли выпускники консерватории — Р.М. Глиэр, четвертая сестра Гнесиных – Елизавета, младшая сестра Ольга, ученица Елены Фабиановны, позднее – виолончелист М. Букиник (1905).

Старейшими отделами училища были отделы фортепиано иструнных инструментов. Первый выпуск фортепианного отдела состоялся в 1901 году, когда среди двух выпускников была Ольга, младшая сестра Гнесиных. Во главе струнного отдела, созданного в 1901 году (тогда это был только класс скрипки), стояла Елизавета Гнесина.

Постепенно складывается учебный план училища, включающий не только занятия на инструменте (фортепиано, скрипка, виолончель), но и такие предметы как гармония и энциклопедия (Р. Глиэр), сольфеджио (Елизавета Фабиановна), элементарная теория (Евгения Фабиановна). Необычайно важным средством музыкального воспитания Гнесины считали пение в хоре и участие в камерном ансамбле. В процессе педагогической работы преподаватели училища вырабатывали собственную методику обучения, сочиняли педагогический репертуар. Так возникает класс методики преподавания игры на фортепиано, который организует Елена Фабиановна. Она сама сочиняет пьесы, этюды. Хоровой педагогический репертуар помогают создавать А. Гречанинов и Р. Глиэр. Эти первые педагогические опыты постепенно сложатся в ту систему русской «гнесинской» музыкальной педагогики, которая и поныне определяет работу всех гнесинских заведений. К 1905 году состоялось 4 выпуска: училище закончили 16 человек. А число учеников росло, как и росла известность Гнесинского дома. Необычайной активностью отличалась учебная и творческая жизнь училища. Ежегодные отчетные концерты (с 1905 года они проходили в Малом зале консерватории и в зале Синодального училища) привлекали любителей музыки и известных московских музыкантов, развивались классы фортепианного ансамбля под руководством Р. Глиэра и Г. Конюса, где игра в четыре и восемь рук позволяла изучать симфоническую музыку. Требовательность и высочайший профессионализм в обучении совмещались с удивительной атмосферой доброты и сердечности, взаимопонимания преподавателей и учеников. Многие современники, такие как К. Игумнов, А. Гольденвейзер, Л. Сабанеев называли училище Гнесиных маленькой консерваторией, музыкальной семьей. Все они считали, что музыкальные знания закладывались в училище столь основательно, что в консерватории их останется только немного отшлифовать. Выпускников училища с радостью принимали к себе в класс многие профессора консерватории. Готовя высокопрофессиональные музыкальные кадры, преподаватели и ученики училища постоянно вели активную просветительскую деятельность, которая не только не ослабла, а, наоборот, усилилась в тяжелые для России 20-е годы. Ни холод, ни голод не могли затушить творческого огня, постоянно горевшего в доме Гнесиных. В начале 1919 года стали закрываться многие частные учебные заведения. Гнесины, благодаря поддержке А.В. Луначарского, смогли сохранить училище. Луначарский был большим другом Е.Ф. Гнесиной. С ним она познакомилась еще до революции в имении (Полотняный завод) Д.Д. Гончарова — внука брата жены Пушкина. Луначарский в период 1918−1921 год издал ряд распоряжений, которые помогли освободить школу и личное имущество Гнесиных от реквизиции, сохранить их дом на Собачьей площадке и национализировать училище. По решению Наркомпроса в июле 1919 года училище стало государственным и получило название: «Вторая московская государственная музыкальная школа». Главой школы была назначена Елена Фабиановна, вместе с Евгенией Фабиановной она продолжала возглавлять школу и как художественный руководитель. Школа росла, шли поиски дальнейшего совершенствования педагогического процесса, эксперименты подсказывала сама жизнь. Так, в 1919 году, в связи с необходимостью подготовки вокальных исполнителей, которые нужны были для новых слоев слушателей, в школе открывается вокальный отдел, а в качестве преподавателей приходят солисты Большого театра М. Цыбущенко и В. Садовников – не только певец, но и дирижер, композитор, ученик С. Танеева и Р. Глиэра. Энтузиазм Гнесиных, плодотворная работа школы радовали Наркома просвещения А.В. Луначарского. Он постоянно помогал школе в сложные годы гражданской войны. Гнесины привлекались к деятельности Союза музыкантов-педагогов, имея к тому времени огромный педагогический опыт, работали в комиссии по разработке Положения о специальных музыкальных школах. Именно тогда рождается идея создания двух ступеней: младшей, которая ставила своей задачей приобщение к музыкальному искусству, и старшей, готовящей специалистов-профессионалов, артистов-исполнителей, деятелей музыкальной педагогики и культуры. Позднее эта старшая ступень школы была преобразована в музыкальный техникум. Когда со временем откроется институт, то возникнет трехступенчатость непрерывного музыкального образования: школа – техникум – вуз, которая действует по сегодняшний день. В конце 1920 года, когда «Вторая московская государственная школа» праздновала свое 25-летие и ей было присвоено название Государственной показательной музыкальной школы, младшее ее отделение стало детской школой, старшее — «Третьим показательным государственным музыкальным техникумом» Самостоятельность этих учебных заведений не привела к их разобщенности, а наоборот, решала проблему преемственности: лучшие ученики школы продолжали свое обучение в техникуме. Во главе школы и техникума оставалась Елена Фабиановна, другие сестры — Евгения, Елизавета и Ольга — продолжали свою педагогическую работу. И школа, и техникум выросли из всего того, чем щедро были одарены члены семьи Гнесиных: таланта, преданности музыке, профессиональной увлеченности, душевной щедрости, редкого умения и желания научить, передать все свои знания ученику. Работа учебных заведений Гнесиных и самой Елены Фабиановны в эти годы имела поистине государственное значение, т.к. именно тогда создавались важнейшие документы о музыкальном образовании: учебные планы, программы, отбор дисциплин для каждой ступени, методики преподавания. Выявлялась специфика работы техникума в плане подготовки учащихся для консерватории и определение требований для самостоятельной работы выпускников в разных областях деятельности. В первой половине 20-х годов в техникуме появляются классы камерного пения и вокального ансамбля (руководитель Е. Цертелева), занятия по актерскому мастерству (режиссер К. Котлубай), хор, состоящий ранее из исполнителей, пополняется вокалистами (руководит Елена Гнесина). Совершенствуются курсы музыкально-теоретических дисциплин: элементарной теории музыки (Евгения Гнесина), сольфеджио (Елизавета Гнесина-Витачек), гармонии (Д. Рогаль-Левицкий), инструментовки (Р. Глиэр), анализа (Г. Конюс). В 1923 году в техникуме по инициативе Михаила Фабиановича Гнесина, открывается композиторский отдел. М.Ф. Гнесин, выпускник Петербургской консерватории и ученик Н.А. Римского-Корсакова, около 10 лет работал как активнейший музыкальный деятель, организатор, педагог в Ростове-на-Дону. Творческий дар, отсутствие боязни экспериментировать позволили Михаилу Фабиановичу не только возглавить композиторский отдел, но и ввести в учебный план свободное сочинение с 1-го курса. Это давало, в отличие от старой привычной системы, когда только после изучения гармонии, контрапункта и фуги студенты могли заниматься в классе свободного сочинения, с первых месяцев обучения выявить и развить творческие способности учеников, их склонность к сочинению. Свою методику в занятиях композицией с начинающими музыкантами М.Ф. Гнесин обобщил в своем учебнике «Начальный курс практической композиции» (М.-Л.,1941). Эта система была введена в 1927 году в Московской консерватории и действует по сегодняшний день в Гнесинском училище в курсе специальности «Теория музыки». Несравненно высок был уровень подготовки композиторов и теоретиков. И это давало возможность окончившим техникум закончить вуз в три и даже в два года. В техникуме постепенно оформлялся курс истории музыки. Его читали Е. Богословский, К. Кузнецов, а циклы «История современной музыки» (развитие гармонии в связи с различными этапами культуры) и «История нотописания и музыкальных инструментов» – М. Гнесин. Увеличение числа учеников (а к 1925 году их было 400!) потребовал привлечения новых педагогов. Имена многих из них – К. Эйгеса, Ю. Юровецкого, А. Ямпольского стали гордостью музыкальной педагогической школы. Углубляется работа фортепианного и струнного отделов, ученики техникума исполняют музыку не только классическую, но и современную – Скрябина, Метнера, Рахманинова, Равеля, Дебюсси. Вокальный репертуар включает песни и романсы Прокофьева, Гнесина. Февраль 1925 года – юбилей техникума – 30-летие! К этой знаменательной дате коллегия Наркомпроса присвоила техникуму имя семьи Гнесиных! Елене Фабиановне и Евгении Фабиановне было дано звание Заслуженных артисток Республики. Отчетный концерт впервые проходил на сцене Большого зала консерватории. Во второй половине 20-х годов, когда МУЗО Наркомпроса создавало систему среднего музыкального образования, Елена и Евгения Гнесины, постоянно активно участвовавшие в разработке этой системы, начали реализовывать решения комиссии в своем техникуме. Был определен единый для всех специальностей четырехгодичный срок обучения, сложились учебные планы для каждого отделения, вводились новые учебные дисциплины. Однако, огромная работа по организации учебного процесса в эти годы подверглась резкой критике со стороны РАПМа. Начались гонения на учебные заведения Гнесиных и настоящая травля в печатных органах РАПМа – журналах «За пролетарскую музыку» и «Пролетарский музыкант». Елена Фабиановна Гнесина отстраняется от должности заведующей техникумом и становится заведующей учебной частью. Упрекали Гнесиных в академизме обучения, критиковали педагогический репертуар и содержание занятий по отдельным дисциплинам. Гнесины проявили необычайную твердость духа и выдержки, они остались верны своим принципам высокого профессионализма в овладении специальностью. История сохранила целый ряд документов, некоторые из которых шли под грифом «на уничтожение», свидетельствующих о настоящей борьбе Елены Фабиановны за сохранение не только Техникума, но и музыкального образования в России. Только в 1932 году в связи с ликвидацией РАПМа Елена Фабиановна была восстановлена на должность директора Техникума, но новые сражения ей придется выдержать и в последующие годы, в частности, после знаменитого постановления 10 февраля 1948 года «Об опере «Великая Дружба», когда все музыкальные учебные заведения реализовывали постановления правительства, или, когда только ее настойчивые обращения в правительственные инстанции (письма от 1959−1960 г. Первому секретарю ЦК КПСС и Председателю Совмина СССР тов. Н.С. Хрущеву) позволили противостоять неким «великим» новациям – уничтожению дневной формы обучения музыкантов. Возросшее количество учащихся ставило свои проблемы. Появилось у техникума новое здание (дом №7) по соседству с домом № 5 по Собачьей площадке. Когда-то это был дом писателя А. Хомякова, а в 20-е годы в нем находился Музей быта 40-х годов XIX века. Дом был деревянный, с маленьким вестибюльчиком, шаткой поскрипывающей лесенкой, ведущей на второй этаж. Все, кому доводилось бывать в этом доме, всегда вспоминают удивительное ощущение уюта, тепла и домашности, так отличавшиеся от официальной парадности консерватории. В 1931 году на должность директора техникума был приглашен музыкант-педагог Б. Владимирский (С 1929 по 1931 г. место директора было отдано «партийцу» Крыжановскому, члену компании, занимающейся выживанием Гнесиных из их учебных заведений). Когда в 1932 г. Елена Фабиановна вернулась на пост директора, Б. Владимирский стал заместителем директора. В 1938 году на смену Елене Фабиановне пришла Л. Рябкова. В эти годы расширяется струнный отдел, на который приглашаются замечательные музыканты-педагоги: Л. Ростропович, С. Козолупов, А. Могилевский (виолончель), А. Милушкин (контрабас). Усиливается класс инструментального ансамбля и создается струнный студенческий оркестр под руководством М. Ипполитова-Иванова. Открываются (с 1919 г.) классы духовых инструментов, возглавляемые М.Табаковым (труба). В классах работают А. Александров (кларнет), А. Никитин (тромбон), Н. Назаров (гобой), И. Костлан (фагот). Теперь появляется возможность создать большой симфонический оркестр, который возглавляет Г. Гамбург. Расширяется вокальный отдел, где работают в эти годы В. Беляева-Тарасевич, В. Туровская, В. Люце-Вермель, К. Дорлиак. Выпускниками вокального отдела 30-х годов были будущий педагог класса камерного пения и концертмейстерской подготовки Г. Тиц (Московская консерватория), профессор сольного пения Н. Вербова (Институт им. Гнесиных), солистка Московской филармонии Л. Глазкова и другие. Был открыт оперный класс под руководством певца и режиссера В. Нардова, где ставились не только отдельные оперные фрагменты, но и оперы целиком. Так в 1933−34 годах прозвучали в стенах техникума, в зале Дома ученых и на других сценических площадках опера Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Евгений Онегин» Чайковского. Гнесины всегда уделяли очень большое внимание музыкально-теоретическим дисциплинам. Опыт работы в этой области позволяет прийти к решению дифференцировать теоретические курсы на общий и повышенный. Вначале повышенным курсом руководили В. Ферман и И. Способин, а затем – выпускники техникума П. Козлов и В. Таранущенко. Из курса анализа форм В.Фермана выделяется курс «Теоретические системы», курс акустики читает Н. Гарбузов,«Слушание музыки» – М. Пекелис, курсами истории музыки повышенного типа руководят Б. Левик, М. Иванов-Борецкий, Е. Бокщанина, Н. Туманина, М. Риттих, приглашается Г. Литинский, который начинает вести классы контрапункта и фуги. В 1933 году в техникуме возникает отделение по подготовке специалистов для радиовещания и впервые вводится педагогическая практика, выявляющая склонности учащихся к педагогической работе. Среди талантливых выпускников этих лет можно назвать Т. Хренникова и А. Хачатуряна, Е. Голубева и Б. Чайковского, А. Чугаева и О. Эйгеса, Т. Ливанову, С. Скребкова, А. Степанова, М. Мильмана и Ю. Муромцева. Все они будущие крупнейшие деятели музыкальной культуры: педагоги, композиторы, пианисты, ученые, руководители музыкальных учреждений.

В активнейшую работу всего коллектива, шефскую культурно-просветительскую деятельность, были вовлечены как педагоги, так и студенты. Разного рода проблемы и трудности не разрушали атмосферу тепла и уюта, сердечности, умения в свободные часы устраивать веселые праздники. К 40-летнему юбилею, в 1935 году, Елене и Евгении Гнесиным было присвоено звание Заслуженных деятелей искусств РСФСР. Впечатляют некоторые цифры. К началу 40-х годов общее число учащихся составило 500 человек! И если с 1917 года по 1930 год техникум окончили: 69 пианистов, 38 оркестрантов, 22 композитора и теоретика, 13 вокалистов, то за последующее десятилетие — до 1941 года выпускниками стали: 221 пианист, 75 оркестрантов, вокалистов — 124, композиторов и теоретиков — 34.

Перед войной встал вопрос о постройке нового здания для училища, так стал называться техникум. Жизнь диктовала также открыть на базе училища музыкальный вуз. Этот проект был одобрен в правительстве благодаря инициативности Елены Фабиановны Гнесиной. Уже в первые месяцы войны, когда была объявлена эвакуация, Гнесины быстро нашли возможность вывезти большинство детей в город Елатьму, под Рязанью. Там был создан летний лагерь. Руководство лагерем Елена Фабиановна поручила преподавателям Е. Давыдовой и М. Кушенской. Преподаватели вместе с детьми готовили концертные программы и выступали в госпиталях. В середине октября 1941 года, когда немецкая армия приблизилась к Рязани, лагерь был расформирован и дети были отправлены в глубокий тыл. Все учащиеся, которые оставались в Москве, 1 сентября, как всегда, начали свой учебный год. Состав преподавателей и учащихся, конечно, сократился. В эвакуации находились Ольга и Елизавета Гнесины. Михаил Фабианович, тогда профессор Ленинградской консерватории, был тоже эвакуирован – в Йошкар-Олу, а затем в Ташкент. Преподаватели Ю. Муромцев и Ю. Венков, учащиеся теоретического отдела Наташа Синьковская и Люда Шулепова, пианисты Белла Зейфман и Евгений Копейкин были в рядах московского ополчения и на фронте. В памяти всегда останутся имена тех, кто не вернулся с фронта. Это В. Долинский (помощник директора училища), Ю. Венков, Ким (учащаяся струнного отдела), Е. Копейкин. По распоряжению Комитета по делам искусства занятия во второй половине октября были прекращены, а Елена Фабиановна была эвакуирована в Казань, где она продолжала преподавать. Военное время было тяжелым. Но по инициативе заместителя Елены Фабиановны по учебной работе Л. Рябковой занятия в училище и школе в ноябре 1941 года были возобновлены на общественных началах. Все преподаватели старались поддерживать учебный процесс. И ученики, и педагоги помогали фронту: чинили белье, шили рукавицы для солдат, работали в госпиталях (С. Апфельбаум, М. Августовская). В 1942 году Елена Фабиановна получила разрешение на возвращение в Москву. Ехала она одна и, несмотря на страшный мороз, от Казанского вокзала прошла пешком до Собачьей площадки. С присущим ей энтузиазмом она сразу взялась за работу директора училища и школы. Будучи депутатом Моссовета, она добилась, что в зданиях были поставлены печурки, появились дрова, педагоги были прикреплены к столовым и обеспечивались необходимыми вещами. Весной 1942 года состоялись выпускные экзамены. Среди 20 выпускников были будущий известный композитор Б. Чайковский (окончивший училище как пианист по классу Елены Фабиановны), Г.Сахарова, солистка Радиовещания (класс О. Федоровской-Славинской).

Самоотверженно трудились преподаватели в годы войны. Нельзя не вспомнить педагогов фортепианного отдела Е. Вартазарьянц (заведующая отделом), В. Листову (старейшего педагога училища), М. Юдину, выдающуюся пианистку и педагога камерного класса, Е. Колобову и С. Никифорову. Разнообразную музыкально-пропагандистскую работу вели педагоги струнного отдела: А. Борисяк, Д. Любкин, К. Родионов, И. Цыпин, дирижер-педагог оперного класса Е. Сенкевич, а также старейший педагог О.Федоровская-Славинская, возглавлявшая вокальный отдел. Всю нагрузку теоретического отдела несли на себе Л. Векслер, которая, живя за пределами города, пешком добиралась до Собачьей площадки, и М. Риттих, руководившая с декабря 1941 года Государственным Домом-музеем П.И. Чайковского в Клину. Нельзя забыть и имена тех, кто заботился в эти годы о сохранности библиотеки, документации. Это работники учебной части Е. Бокарева, Н. Бахрушина и Р. Столяр, заведующая библиотекой И. Култашева и многие другие.

Военные годы еще раз показали тот творческий подъем и широту деятельности, которые всегда были присущи гнесинцам. Были организованы бригады для проведения концертов в госпиталях, музыкально-просветительская деятельность в прифронтовой полосе, на различных площадках города и за пределами Москвы – в Орле, Туле. Особенно интенсивной концертная деятельность была в 1943 году. Ее возглавила преподаватель фортепианного отдела В. Гордон-Сибор. Среди участников всех этих мероприятий можно отметить педагогов Е. Колобову, М. Августовскую, Е. Давыдову, П. Козлова, учащихся – А. Александровскую, И. Звигунову, Т. Прохорову, В.Муратову, концертмейстеров Н. Чубукову, Н. Тюрикову и В. Шубину. Свыше 1000 концертов было дано училищем за годы войны. И так же как и в довоенные годы, училище выпускало в жизнь своих питомцев. За годы войны их было 153. 15 февраля 1945 года училище отпраздновало свой пятидесятилетний юбилей. В многочисленных поздравлениях многие отмечали, что история развития советской музыкальной культуры немыслима без училища им. Гнесиных, и, как сказал Т. Хренников, за пятьдесят лет в техникуме имени Гнесиных созданы такие великолепные традиции, что необходимо, чтобы они передавались из поколения в поколение…

Еще шла война, но Советское правительство приняло решение об открытии нового высшего учебного заведения – Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Особым приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совете народных Комиссаров СССР была отмечена необходимость сохранения среднего звена – музыкального училища и «старого» учебного заведения – детской музыкальной школы-семилетки. Было принято решение об открытии при новом институте специальной школы-десятилетки для особо одаренных детей. Елена Фабиановна стала директором всех учебных заведений, ее помощниками были: Л. Рябкова – в училище, В. Стрельбицкая – в школе-семилетке, З. Финкельштейн – в десятилетке, А. Юровский – в институте. Вся гигантская подготовительная работа к первому набору в институт была сделана самой Еленой Фабиановной, С. Скребковым, В. Ферманом. С годами институт приобрел большую самостоятельность, а в первые годы он был тесно связан с училищем и общим зданием, и педагогами, и преемственностью педагогических принципов и традиций, а главное тем, что Елена Фабиановна своей любовью, заботой и вниманием постоянно одаривала всю свою большую семью.

Впервые тяжелые послевоенные годы, преодолевая трудности, училище не только продолжает работать, но и расширяет свою деятельность. В связи с открытием вечернего и заочного отделений возрастает количество учащихся. В училище приходят работать новые преподаватели. Елена Фабиановна и директор училища (с 1949 г.) Л. Рябкова решают открыть в училище отделения, которые готовили бы музыкантов по ранее отсутствующим специальностям, а именно исполнителей на народных инструментах, артистов музыкальных театров, музыкантов джазово-эстрадного профиля. Открытие новых отделений требовало разработки новых программ, учебных планов, методических пособий.

В 1947 году в училище был открыт дирижерско-хоровой отдел, организатором и руководителем которого был замечательный хоровой дирижер и педагог К.Б. Птица, возглавлявший в то время дирижерско-хоровую кафедру института. Первые преподаватели дирижерско-хорового отделения – С. Лаппо, А. Хазанов, П. Попов, А. Андрусенко, Г. Жданович, В. Акинфиева-Благообразова. Вскоре на отдел приходят работать молодые педагоги, в основном выпускники института: В. Богдановская, И. Злобин, М. Ивакин, Е. Пронин, И. Рещикова. В 1951 году П. Попов организовал в училище хор, так как до этого времени учащиеся отдела посещали хор института. Преподаватели отдела уделяли много внимания педагогической и хоровой практике учащихся. Именно для этой цели в училище было создано два хора, с которыми работали студенты. С 1956 по 1966 год во главе отдела встал прекрасный музыкант П.М. Попов. а с 1966 года отделом руководил выпускник ГМПИ им. Гнесиных, Заслуженный работник культуры РСФСР, старший преподаватель С.А. Бородин. Много сил в дело воспитания молодых дирижеров внесли впоследствии такие преподаватели как Л.Н. Виноградова, Ю.К. Чернов, Л.А. Сомова, Заслуженный работник культуры А.Н. Кабакчиева, Н.М. Митюшина, Э.Я. Кабакова. Педагоги отдела за время его существования создали огромное количество авторских программ по всем дисциплинам специального цикла, куда входят: дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение, хоровая литература и аранжировка. хоровое сольфеджио и хоровой класс, вокальный ансамбль, постановка голоса и другие. Развитие вокальных данных, столь важное для специальности дирижера – хоровика, определило работу на отделе вокальной секции, которой долгое время руководила старейший педагог училища, выпускница института им. Гнесиных Т.Е. Румянцева.

В 1988 году на дирижерско-хоровом отделе был создан камерный хор «Орфей». Его организаторами явились ныне заведующий отделом, Заслуженный работник культуры РФ В.А. Калинин и преподаватель Э.Я. Кабакова. Хор ведет активную творческую деятельность, много выступает с разнообразным репертуаром, включающим произведения старинной и современной русской и западно-европейской музыки. За годы своего существования хор стал лауреатом многих фестивалей и конкурсов, проходивших в России и за границей.

История отдела народных инструментов начинается с 1956 года. Его организатором был А.С. Илюхин, возглавлявший в то время кафедру русских народных инструментов в институте. Этот отдел стал одним из самых популярных в училище, так как и в Москве и особенно на периферии нашлось много желающих учиться на самых разных народных инструментах. Отдел готовит музыкантов очень широкого профиля: это и блестящие исполнители, виртуозно владеющие своим инструментом, и преподаватели музыкальных школ, и руководители самодеятельных оркестров. Многие выпускники отдела стали лауреатами международных конкурсов: Н. Собачевский, В. Беляков, А. Скляров, Б. Попов, В. Калистов, В. Зажигин, А. Архиповский. С момента организации отдела на нем работали и работают прекрасные педагоги и блестящие исполнители. Это Заслуженный работник культуры РСФСР А.Ф. Суханов, руководивший отделом с 1959 по 1963 год, Заслуженный работник культуры РСФСР Н.М. Комиссаров, который принял на себя руководство отдела в 1963 году, Заслуженные работники культуры РСФСР Н.К. Дмитриев, В.Н. Мотов, Т. Янченко, преподаватели В.Т. Буравлев, С.Е. Щегловитов, Т.В. Государева,Ю.И. Бубенцов, лауреаты Всесоюзных и международных конкурсов А.А. Цыганков, В.Е. Зажигин, А.В. Бардина, выпускники отдела, ставшие его педагогами – С.И. Скворцов. А.С. Скворцова, С.Ф. Мещеряков,В.А. Ерзунов и другие. Отдел народных инструментов славится большой методической работой, созданием учебных пособий. Постоянно идут поиски по пополнению репертуара, где заслуживают внимания оригинальные сочинения и транскрипции. В 1960 году на отделе были открыты классы гитары и аккордеона, созданы исполнительские коллективы: оркестр народных инструментов и оркестр баянов и аккордеонов. Педагоги и студенты отдела всегда много занимались и занимаются концертной деятельностью, оказывают методическую помощь музыкальным школам и другим училищам.

Училище им. Гнесиных было первым музыкальным училищем в стране, где в 1957 году было открыто заочное отделение. Этот эксперимент был нужен, так как должен был проанализировать целесообразность заочного музыкального обучения в среднем звене. Возглавила это отделение выпускница дирижерско-хорового факультета института В.А. Богдановская. Впоследствии ее сменили О. Корчагина (1965−66 год), З. Калашникова (1966−1967 год) и Л.К. Григорьева (с 1967). С помощью института преподаватели училища стали разрабатывать программы, учебные пособия и задания для заочников. Уже первый набор собрал 30 человек, приехавших из самых разных уголков России, музыкантов, работающих по данной специальности, но по каким-то причинам не получивших специального среднего образования. В активной работе по созданию учебных пособий участвовали К. Арзаманова (методика преподавания фортепиано), Л. Эльперин (пособие по чтению с листа на уроках фортепиано), А. Илюхин (методика обучения игре на балалайке). Спустя три года, с открытием заочного теоретического отделения, в училище была создана издательская группа (преподаватели Г.А. Додонов, И.Я. Коган, А. Кондратьев), которая планировала всю методическую работу отделения. Чтобы повысить квалификацию педагогов Москвы, также не имеющих диплома о среднем специальном образовании, в училище появилась вечерняя форма обучения на отделах фортепианном, вокальном, народных инструментов, а затем на струнном, дирижерско-хоровом, теоретическом и духовом.

Интенсивна и активна была жизнь в училище не только на новых отделах, но и на «старых». После войны самый первый отдел училища – фортепианный – работал под руководством известного пианиста, лауреата Всесоюзного конкурса А. Татуляна. На отделе тогда преподавали известные педагоги А.В. Вицинский, Е.С. Канторович, Т.Д. Гутман, Н.В. Отто, М.Э. Фейгин, Б.М. Берлин, А.Д. Алексеев, А.Н. Юровский, М.А. Гурвич, Л.Я. Эльперин, В.В. Листова, С.С. Никифорова (с 1957 года она стала заведующей отделом), Е.К. Николаева, Е.Ф. и О.Ф. Гнесины. По инициативе молодежи был организован творческий кружок, помогающий расширить знание фортепианного репертуара – как зарубежного, так и русского. В то время на отделе учились Е.Ф. Светланов, Г.Н. Рождественский и А. Эшпай – в будущем музыканты с мировым именем. В 50-е годы начинают свою педагогическую деятельность молодые педагоги К. Арзаманова, А. Егоров, С. Зак, Е. Кудрявцева, Н. Лапкин, Е. Либерман, М. Москаленко, Н. Мутли, И. Наумова, И. Савина,А. Чекмазов, Е. Щербакова, Э. Мирзоян.

В 1963 году отдел возглавила Р.А. Диева, ныне Заслуженный работник культуры РФ. Р.А. Диева вместе с педагогическим коллективом начала работу по созданию новых программ, с педагогами А. Егоровым и Е. Кудрявцевой она вошла в жюри конкурсов пианистов старших классов музыкальных школ Москвы, где участвовали и гнесинцы. Так, в 1967 году второе место на одном из таких конкурсов занял ученик класса И.И. Наумовой В. Бочкарев.

Формирование музыканта-исполнителя педагоги гнесинской школы не мыслили без овладения им ансамблевым искусством. После окончания войны, по инициативе Елены Фабиановны, на фортепианном отделе был создан концертмейстерский класс. Его первым педагогом стала Т.Н. Трофимова – пианистка и певица, музыкант редкой образованности. Она привлекла в концертмейстерский класс Н.П. Сахарову, Р.И. Жив, Т.Н. Соловьеву, Л.Н. Алексееву, которая с 1962 года и по сей день руководит классом и является сотрудником мемориального музея Е.Ф. Гнесиной, И. Горкину, иллюстраторов В. Аветисову-Девянович, С. Ермакову, Т.Румянцеву. Позднее коллектив пополнился молодыми музыкантами И. Звигуновой, В. Демченко, И. Трахман, В. Стрижовской, Н. Козловой. Предельно активна была исполнительская жизнь концертмейстерского класса, организатора концертов «Наши творческие вечера», тематика которых отличалась необычайным разнообразием и посвящена была музыке Шопена, Шумана, французским композиторам, юбилейным датам. Установив связь с одной из молодежных студий художественного слова, педагоги и молодые музыканты подготовили литературно-музыкальные программы (Тютчев и музыка», «Тургеневский вечер-концерт», «Болдинская осень» и другие). В марте 1970 года это творческое содружество педагогов и студентов отметило даже свой юбилей – 10-летие. Итоги поражали: 130 концертов, в которых на разных площадках приняло участие 267 человек. Последней работой этого творческого кружка стал концерт, посвященный 100-летию М. Пришвина (1973 год).

В классе камерного ансамбля, развивающем одну из самых сложных форм музыкального исполнительства, подготовка студентов проходила у преподавателей, обладающих блестящим образованием и большим опытом: Л. Эльперина, П. Хондзинского, М.Н. Теленчак и С.И. Черняховской, последние из которых с успехом работают и сегодня. Гордостью фортепианного отдела всегда были и остаются его воспитанники. В 70-е годы это лауреат престижных международных конкурсов В. Виардо (ученик И.И. Наумовой), победитель Всесоюзного конкурса им. Рахманинова (1983 год) К. Щербаков (класс И.И. Наумовой), А. Фоменко, ученик И.И. Савиной, лауреат конкурса им. Маргариты Лонг и Жана Тибо в Париже, М. Трушечкин – первая премия конкурса пианистов в Антверпене, С.Чернова (класс Р.А. Диевой) – первая премия конкурса пианистов в Италии (1994 год, город Казале Монсерато).

На старейшем отделе училища – струнном – после войны педагогические традиции гнесинской школы были продолжены опытными педагогами. По классу скрипки – М. Козолуповой, С. Микитянским, В. Башмаковым, С. Кунаковым; по классу альта – Г. Талаляном, И. Цыпиным; по классу виолончели – А. Бендицким, А. Власовым, А. Моисеевым. В классе контрабаса работали А. Уханов, В. Хоменко, А. Михно. После войны возглавляли отдел А.С. Бендицкий и С.М. Кунаков. Классами квартета и камерного ансамбля руководили известные музыканты, знатоки ансамблевого исполнительства: А. Георгиан. Л. Эльперин, В. Кубацкий, в прошлом участник квартета имени Страдивари, Г. Талалян, участник квартета имени Комитаса, М. Готлиб, В. Матковский. Высокий профессиональный уровень исполнения, разнообразная программа всегда привлекали слушателей в концертный зал, туда, где проходили экзамены, концерты и академические вечера классов квартета и камерного ансамбля. Энтузиазм преподавателей и студентов позволил организовать камерный оркестр (под руководством М. Готлиба), а позднее открыть самостоятельный камерный отдел под руководством Р. Давидяна (1956 г.). Был создан виолончельный ансамбль, руководителем которого стал А. Бендицкий, а симфонический репертуар студенты училища осваивали в симфоническом оркестре, объединявшем вместе струнный, духовой, а в отдельных случаях фортепианный и дирижерско-хоровой отделы. За дирижерским пультом оркестра училища стояли замечательные музыканты и педагоги – Ю. Юровецкий, Г. Талалян, М. Тэриан, И. Чалышев.

Педагогические традиции гнесинской школы продолжают сегодня все педагоги отдела, возглавляемого Заслуженным учителем РоссииЕ.Ю. Стоклицкой. Жизнь отдела – это не только занятия, академические вечера, но и гастрольные поездки, работа студентов в международных оркестрах, запоминающиеся встречи с музыкантами мирового уровня, какой, например, была встреча в 2000 году с З. Броном, творческое общение с педагогами и участниками Конкурсов скрипачей им. Гнесиных.

Организованный по инициативе Е.Ф. Гнесиной отдел духовых и ударных инструментов в годы войны почти не работал, так как многие учащиеся и педагоги находились на фронте или в эвакуации. В первые годы войны отдел закончили только несколько учащихся по классу И. Пушечникова (гобой) – Н. Степанова, С. Корольков, а по классу М. Табакова (труба) – И. Границкий, будущий лауреат международных конкурсов и преподаватель училища, и К. Паниотов. Многие послевоенные выпускники стали солистами лучших оркестров страны, совмещая исполнительскую деятельность с педагогической. В течение многих лет отделом руководил превосходный музыкант Б.П. Григорьев, в 1967 году его сменил В. Финкельберг, а затем воспитанник училища и института им. Гнесиных, лауреат международного конкурса в Варшаве (1955) и солист Большого театра (1956−1979) Р.Н. Владимиров. Неоценимый вклад в подготовке молодых музыкантов сыграли: великий трубач Т.А. Докшицер, Н.И. Платонов, А.И. Усов, А.А. Рябинин, С.И. Леонов, М.А. Измалков, В.В. Плахотский, В.А. Гетман. Г.И. Беляков, Я.И. Гольдфарб. Стремясь к подготовке музыкантов широкого профиля, преподаватели отдела всегда отдавали много сил занятиям ансамблем, чтению партитур, инструментовке, дирижированию и другим дисциплинам. Серьезная преподавательская работа повлекла за собой создание целого ряда научно-методических пособий таких как: «Хрестоматия для гобоя» и «Методика обучения на гобое» (Пушечников), «Произведения для кларнета» (Гетман), «Переложения для валторны» (Леонов), «Школа для тромбона» (Григорьев) и другие. Лучшие традиции и преемственность отличают работу отдела и сегодня. В настоящее время им руководит Заслуженный работник культуры РФ В.А. Докшицер, а преподавательский состав включает как опытнейших музыкантов, так и молодых, недавних выпускников, уже ставших лауреатами многих конкурсов: Л. Друтина, Заслуженного артиста России Л. Мельникова и других.

Во главе вокального отдела до 1949 года стояла Н.А. Вербова. Ее сменила П.Л. Тронина, с 1970 года – Заслуженный работник РФ В.Н. Стулов, а с 2000 года отдел возглавил молодой и талантливый педагог, студенты которого уже известны в музыкальном мире – Д.Ю. Вдовин. Славу отдела составили такие имена педагогов как: Е. Иванов, Н. Панчехин; ведущий педагог класса вокального ансамбля, автор многочисленных обработок – Б.М. Шляхтер, подготовивший великолепные вокальные ансамблевые коллективы, среди которых мужское трио «Реликт». Его ученики – М.А. Александровская, Л.И. Ткачева, Е.В. Трощинская и многие другие известные артисты. Выпускниками этого отдела училища стали певцы с мировым именем: Народная артистка СССР З. Долуханова и Народная артистка РСФСРГ. Калинина, Народный артист СССР Е. Райков, И.В. Банковский,М.И. Ланда, Р.П. Лисициан, лауреат международных конкурсов, солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Г. Симкина, солисты Большого театра Е. Заремба и И. Семенов, заслуженный артист России С. Захаров, лауреат международных конкурсов артистов эстрады Ф. Киркоров.

Жизнь вокального отдела всегда отличалась интересными творческими инициативами, которые особенно усилились в последние годы. Здесь можно назвать открытые уроки педагогов, в рамках проекта «Введение в профессию» встречи с выдающимися исполнителями, например, с И. Архиповой, совместные концертывокального и фортепианного отделов. Интереснейшим проектом стало исполнение объединенным хором дирижерско-хорового и вокального отделов «Кармины Бураны» Орфа, «Весны» Рахманинова, Stabat mater Дворжака.

На четвертом, пятом и шестом этажах высотного здания училища расположены классы, где непременно бывают все студенты. Здесь проходят занятия по музыкальной литературе и теоретическим дисциплинам. Училище им. Гнесиных всегда славилось блестящими педагогами-теоретиками, совмещающими преподавательскую работу с научной и методической, ищущими новые интересные формы обучения применительно к данной специальности.

В послевоенные годы, наряду с преподавателями П.Г. Козловым, В.А. Таранущенко, А.А. Степановым, на отделе начали работать Г.М. Ванькович, И.Я. Коган, В.Н. Зелинский, Г.А. Балтер, В.А. Кириллова, воспитанники института им. Гнесиных: Т.Л. Адеркас, И. Дмитриева, А. Зайдель, Б. Копелевич, А. Райская, С. Романюк, Л. Путимова, Р. Саркисова, Е. Кадашевич, позднее выпускники Московской консерватории: Б. Алексеев, В. Середа, В. Холопова, А. Чугаев. Музыкальную литературу вели Е.А. Бокщанина и М.Э. Риттих, Т.В. Оболадзе и З.Л. Финкельштейн, Р.К. Ширинян и Б.С. Ионин, блистательная пианистка и лектор Р.И. Барановская, долгие годы возглавлявшая секцию музыкальной литературы, позднее – И.А. Прохорова, выпускники института З.В. Гуменюк, Г.А. Додонов, Е.Е. Дурандина, Д.С. Михеева, С.И. Чернякова, Т.В. Шенталинская. Педагоги-теоретики всегда находят средства, помогающие максимально раскрыть творческую индивидуальность ученика и приобщить его к самостоятельной работе. С этой целью постоянно проводятся конкурсы по сольфеджио, в которых принимают участие студенты теоретического, дирижерско-хорового, а также исполнительских отделов, теоретические конференции. В рамках лекторской практики студенты выступают на разных площадках с лекциями-концертами. Введение композиции в учебный план теоретического отдела позволил пригласить в качестве преподавателей Членов Союза композиторов А.И. Головина, Ю.В. Воронцова, П.А. Климова. В тесном сотрудничестве всех отделов училища проходят концерты студентов-композиторов.

Методическая и научная работа преподавателей теоретического отдела всегда отличалась разными направлениями, которые были связаны с созданием учебных пособий и программ для школ и училищ (по всем формам обучения). Многие педагоги являются авторами учебников и монографий. Долгие годы отделом специальной теории заведовали В.А. Кириллова, автор уникальных пособий по сольфеджио и гармонии, Н.А. Соловьева, «Упражнения на фортепиано в курсе гармонии», общетеоретическим отделом руководил В.П. Середа, создатель интереснейших методических разработок по элементарной теории, педагог редкой творческой инициативности и энтузиазма. На отделе и сейчас работает много выпускников училища – Н.В. Бойцова, возглавляющая отдел, И.А. Писаревская, Е.В. Кириллова. Многие после окончания института или консерватории, занимаясь исследовательской работой, стали кандидатами искусствоведения. Проблематика их диссертаций разнообразна. Это и «Симфонизм Ч. Айвза» – О.Н. Соколовой, «Проблемы формирования инструментального мышления в английской верджинальной музыке» Т.Р. Огановой. Уникальным и старейшим отделом Училища, педагоги которого работают со всеми учащимися без исключения, является отдел общего фортепиано. Фортепиано – это тот инструмент, владеть которым должны музыканты всех специальностей. Так всегда считали в семье Гнесиных, и этой традиции следуют все педагоги отдела. Отдел возглавляли замечательные музыканты, такие как В.И. Рукина, Л.И. Негретова, Н.Б. Дерунц, Н.Е. Кедрова. В настоящий момент им руководят С.Н. Беляева и Л.Г. Макеева. Методично и любовно разрабатываются индивидуальные программы, куда входят произведения зарубежной и русской классики, современная музыка. Большое внимание на уроках уделяется чтению с листа и умению проявить себя в качестве концертмейстера. В этом плане особый интерес вызывают концерты отдела, где в разнообразнейших ансамблях участвуют студенты разных специальностей. Исполнительское рождение произведения происходит и тогда, когда в совместном творческом музицировании объединяются студент-инструменталист или вокалист и концертмейстер. В Училище работают высоко профессиональные и опытные концертмейстеры, многие из которых специализируются на той или иной специальности. В наши дни это: концертмейстеры вокальных классов – О.Г. Семашина, струнных – Т.Г. Гончаренко, духовых – Н. Козлова. Успехи выпускников – гнесинцев и судьба учебных заведений имени Гнесиных во многом были связаны с педагогической направленностью процесса обучения. Еще в начале ХХ века Елена Фабиановна стала вести курс методики обучения фортепианной игре с начинающими, подготавливая своих учеников к будущей педагогической работе. Позднее, еще при отсутствии отдела хоровых дирижеров, был введен курс методики хорового дирижирования, который читал К. Виноградов. Этот курс посещали учащиеся разных отделов. Была введена Е.Ф. Гнесиной и педагогическая практика, хотя она не являлась обязательным предметом учебного плана. Именно здесь студенты могли попробовать свои силы на педагогическом поприще. Склонность к педагогике Гнесины обнаруживали в специально организованных группах по подготовке к поступлению в училище, где занятия проводили студенты. Елизавета Фабиановна на уроках сольфеджио прибегала к методике «пробных уроков», предлагая своим учащимся в ее присутствии проводить занятие. Многие студенты «нашли себя» в стенах училища, приобщаясь к разным видам педагогической деятельности. Со временем, разработка учебных программ по методическим дисциплинам, их совершенствование отразилось на появлении педагогической специализации на исполнительских отделах, а в наши дни – на Государственном экзамене по педагогической подготовке. Сегодня сектор педагогической практики в училище – это настоящая «Музыкальная школа», где одновременно учатся и молодые начинающие педагоги, и их ученики. Опытный педагог-методист Н.Н. Макурова умело организует весь непростой учебный процесс, а такие старейшие преподаватели, как Е.А. Калантарова, Г.В. Разоренова с радостью передают свой педагогический опыт студентам-практикантам.

К концу 60-х годов училище настолько разрослось, что ему стало слишком тесно в здании, которое оно делило с институтом. И тогда Елена Фабиановна, несмотря на свой преклонный возраст, прикованность к инвалидной коляске, стала бороться за строительство нового здания, по соседству с прежним. Строительство велось не один год. Много энергии и сил этому делу отдавал и директор училища Ю.К. Чернов, сменивший на этом посту ушедшую на пенсию Рябкову, Только благодаря многократным и настойчивым обращениям в правительственные инстанции Елене Фабиановне удалось добиться постройки и нового здания училища, и общежития для учащихся института и училища, и Концертного зала, и кооперативного дома для педагогов. Сама она продолжала жить в маленькой квартирке, размещавшейся в здании института.

В 1965-м году Училище праздновало свое 70-летие. За заслуги в области подготовки музыкальных кадров оно было награждено почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. С 1961 года директором училища был Ю.К. Чернов, дирижер-хоровик, закончивший Институт им. Гнесиных в классе А.С. Андрусенко. Елена Фабиановна была инициатором назначения Ю.К. Чернова на этот пост. Она относилась к нему с нежностью и вниманием, верила в его успехи и он, действительно, оправдал ее надежды, став превосходным руководителем. Безжалостна была судьба к Ю.К. Чернову: он умер в самом расцвете сил. Елена Фабиановна вместе с Ю.К. Черновым обдумывали идею открытия в училище отделения музыкальной комедии. И отдел музыкальной комедии был организован при активном участии главного дирижера Академического музыкального театра К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Л. Михайлова, артистов театров Москвы С. Гушанского (Театр имени М.Н. Ермоловой), И. Раппопорта (Академический театр им. Вахтангова), О. Ремез (Драматический театр им. Пушкина). С 1965 года, момента открытия отдела им руководила Б. Туржанская, затем А.Левина, а с 1970 года заведование отделом на себя взяла С. Гутманович. Последний выпуск отдела состоялся в 2001 году. За годы существования отдел выпустил не одну сотню студентов, которые пополнили театры Ташкента, Хабаровска, Пятигорска, Петрозаводска и других городов. Москва пригласила выпускников С. Варгузову, В. Мишле (театр Оперетты), Л. Заовражную (Драматический театр им. Пушкина), Е. Герчакова (Центральный театр Советской Армии). Каждый выпуск сопровождался спектаклями, в разных жанрах. Это «Мадмуазель Нитуш Ф.Эрве, и «Целуй меня, Кэт», «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха и «Девичий переполох» Ю. Милютина, «Веселая война» И. Штрауса и многие другие. В 1971 году по инициативе известного хорового дирижера, Народного артиста РСФСР А.А. Юрлова и директора Училища Ю.К. Чернова был открыт отдел руководителей народного хора. Его возглавила студентка института И.А. Серебренная, бессменно находившаяся на этом посту до 2008 года. Становление отдела проходило в сотрудничестве с замечательными музыкантами, знатоками русского фольклора А.В. Рудневой, А.А. Юрловой, Н.В. Калугиной, В.И. Харьковым. И как всегда в училище, открытие новой специальности – это был поиск эффективной системы обучения, включающей, наряду с классическими музыкальными дисциплинами, специальные предметы: расшифровка народных песен, изучение областных певческих стилей, фольклорный ансамбль, основы народной хореографии, хоровой класс и другие. Но главное, что подготовка специалистов народного хорового пения шла на основе глубокого изучения фольклора, освоения аутентичного исполнения. Фольклорные экспедиции, ставшие обязательной частью учебного процесса, помогали не только в записи народных песен, но и в изучении народных обрядов, сохранившихся традиций, поиске народных костюмов. Дипломные работы студентов отдела поражают яркостью и красочностью мастерски поставленных сценок, запечатлевающих жизнь, обряды разных народов и национальностей. Исполнители демонстрируют свои хореографические возможности, блестящее хоровое и сольное пение, актерские таланты. Многие выпускники отдела продолжают свою творческую деятельность в качестве руководителей народных хоров и фольклорных ансамблей, педагогов, артистов профессиональных коллективов, таких как фольклорный ансамбль «Карагод», ансамбль «Сирин» и других. В стремлении к освоению новых профессиональных сфер Училище с 1973 года в течение нескольких лет готовило артистов кукольных театров, а с конца этого же года открыло эстрадный отдел, который действовал по 1994 год. Для определения принципов, необходимых для подготовки молодых специалистов в области эстрадно-джазового искусства, была создана инициативная группа, в которую входили известные музыканты Ю. Саульский, Г. Гаранян, И. Бриль, В. Бранд, Н. Батхин. Отдел объединял в себе разные специальности – гитару, саксофон, трубу, ударные, вокал. Специфика профессии требовала разработки таких учебных курсов как аранжировка, история джазовых стилей, джазовая гармония и импровизация. Работа над этими курсами привела к подготовке и опубликованию печатных работ, наиболее значительные из которых: «Практический курс основ импровизации» И. Бриля, «Гармония в джазе» Ю. Чугунова, «Хрестоматия для класса саксофона» А. Осейчука. Выпускники отдела – И. Отиева, А. Пенкин, А. Ситковецкий – стали известными музыкантами, имена которых постоянно встречаются на концертных афишах. В 1982 году в Училище состоялся выпуск отдела цыганского театра, созданного по инициативе и под руководством Н. Сличенко. Четыре года отдел готовил кадры специально для цыганского театра «Ромэн». Более 50 лет в Училище существует общеобразовательный отдел, так как формирование музыканта невозможно без глубоких знаний литературы, истории, мировой культуры, философии, иностранного языка. Преподаватели отдела всегда находят интересные формы обучения в связи со спецификой специальности. Поэтому в практике обучения используются семинары, рефераты, поэтические вечера на русском и иностранных языках, посещение музеев. В течение многих лет отделом руководила ныне ушедшая на пенсию Л.Д. Устиновская, преподаватель русского языка и литературы. В 1967 году умирает Елена Фабиановна Гнесина, которой и на склоне лет была присуща ее вечная неутомимость. До последних своих дней она живо интересовалась жизнью ее учебных заведений, жадно искала новые дружеские связи, так как редели ряды сверстников дней ее молодости. В веселом поэтическом экспромте, посвященном Дому творчества в Рузе, в свои 90 лет (в 1964 году), Елена Фабиановна писала:

« Мне 90 лет! Но я, как прошлый год мечтаю:

Прожить бы мне еще хоть пару лет…

Хоть не могу я быть вполне счастливой –

Ведь волею судеб я целый день сижу.

Не вижу леса я, ни речки милой,

Но вижу жизнь на лицах (проходящих мимо).

Я жизнь люблю! – привыкла долго жить!!!»

Да, Елена Фабиановна прожила долгую жизнь, жизнь напряженную и красивую, жизнь преданную служению музыке.

1974 учебный год училище начинает в новом здании, с большим количеством учебных классов, концертным и спортивным залами, студией звукозаписи, библиотекой. Уже почти 30 лет училище живет в доме, за который так боролась Елена Фабиановна Гнесина.

После смерти Ю.К. Чернова часто менялось руководство, но память сохранила имена тех, кто стремился сохранять гнесинские традиции. Это – Н.В. Востряков и А.Н. Кабакчиева. Несмотря на сложные периоды в эти годы, когда училище испытывало большие финансовые трудности и порой возникало чувство, что вот-вот жизнь его остановится, блестящий, отдающий весь свой профессионализм ученикам педагогический состав продолжал работать.

Деятельность училища во многом определяла музыкальное образование и культурную жизнь страны. Так в 1985 году Училище за участие в культурной программе фестиваля было награждено Дипломом XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а в 1989 году, впервые в России, именно на базе училища, с момента создания Курсов повышения квалификации, начинает реализовываться программа повышения профессионального уровня преподавателей музыкальных школ и училищ. В настоящий момент в училище успешно работает «Информационно-методический центр», собирающий преподавателей из самых разных регионов на тематические и авторские семинары, мастер-классы, посылающий ведущих педагогов училища, всегда готовых поделиться опытом и помочь музыкантам, в уголки, расположенные далеко от Москвы.

1995 год был юбилейный – Училище праздновало свое столетие. В его адрес поступило много поздравлений от всемирно известных музыкантов, которые начинали свое вхождение в музыку в доме Гнесиных. Это и народный артист России, Художественный руководитель и Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Е.Ф. Светланов, называвший себя «истинным гнесинцем», и Народный артист России, Лауреат государственных и международных премий, композитор Т.Н. Хренников, и Член Союза композиторов России А. Эшпай, всемирно известный дирижер Г. Рождественский, Лауреат международных конкурсов З. Брон, который всегда говорит, что именно родное Гнесинское училище дало ему возможность приобщиться к великому и вечному.

Торжественным и праздничным был концерт Училища в Большом зале Консерватории, где выступали его бывшие воспитанники. Мощно и символично прозвучал «Гимн искусству» – хоровой финал Первой симфонии Скрябина.

Но годы идут, и училище в 2000 году отпраздновало свое 105-летие. Пять лет в череде годов столетнего существования Училища – это немного. Но за это время уже стал традицией Юношеский конкурс им. Гнесиных, а сколько было ярких творческих выступлений и сколько изменений произошло в здании Училища.

Главное — это возрождение концертного зала Училища, который много лет находился на реконструкции. Его красота, современное оснащение – огромная заслуга Директора Училища Татьяны Геннадьевны Петровой, теоретика-музыковеда, окончившей все три ступени гнесинских учебных заведений и избранной на должность директора коллективом училища в 1996 году. Вместе с Т.Г. Петровой в администрацию училища вошли его бывшие выпускники. На торжественном открытии Концертного Зала 20 апреля 1999 года и концерте, которым начинался юношеский фестиваль «Музыкальные приношения Пушкину», присутствовал Министр культуры РФ Егоров В.К. Было много гостей и много поздравлений, в том числе и музыкальные: от замечательного пианиста А. Диева, хора студентов училища, бывших студентов. Зал за эти годы явился свидетелем многих надолго запоминающихся концертов и выступлений, ставших уже традицией: это «Рождество у Гнесиных», прощание с выпускниками. Постоянными участниками этих концертов бывают Т.Н. Хренников, В. Виардо,В. Гроховский, А. Диев, оркестр «Виртуозы Москвы». Зал позволил пригласить в Училище Симфонический молодежный оркестр Австралии, проводить отчетные концерты отделов и устраивать интересные творческие встречи, фестивали и конкурсы. В декабре 2000 года, новый зал объединил скрипачей и пианистов на Втором конкурсе им. Гнесиных, открыл яркие дарования, еще раз доказав, как богата Россия талантами. Ну, а подарком Училищу в 2001 году стал замечательный рояль Steinway&Sons, для приобретения которого при большой поддержке Министерства культуры РФ столько сил, желания и энергии отдала Петрова Т.Г.

Жизнь Училища – это каждый учебный день студентов с лекциями и репетициями, это разнотембровая и разностилевая музыка, сливающаяся в единую симфонию. Каждый учебный год – это огромный труд всего педагогического и административного коллектива. Но главное, что удалось сохранить и сегодня – это доброе и чуткое отношение к каждому ученику, это напряженные искания нового и превращение мечты в реальность – все то, чему всегда следовали Гнесины. Когда-то Елена Фабиановна говорила: «Я чувствую себя обязанной». И сегодня училище им. Гнесиных, развивая Интернет-проект, чувствует себя обязанным перед всеми, кто одержимо учит и отдает свои силы тому, чтобы Музыка была вечно.

Хронология названий училища:

- 1895 — Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных

- 1919 — Вторая московская государственная музыкальная школа

- 1920 — Третий показательный государственный музыкальный техникум

- 1925 — Третий показательный государственный музыкальный техникум имени Гнесиных

- 1936 — Государственное музыкальное училище имени Гнесиных (ГМУ им. Гнесиных)

- 2003 — Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных (ГМК им. Гнесиных)

- 2011 — Колледж имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

- 2016 — Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных (или сокращённо — Музыкальное училище имени Гнесиных)